Reflet des modes de vie et de construction de chaque époque, les maisons des villes et des villages du Luberon sont un livre d’histoire à ciel ouvert. D’abord contenues dans un tissu urbain dense et étroit à l’intérieur des enceintes du Moyen Age, elles se développent ensuite « hors les murs » dans des proportions plus confortables. Les façades et les toitures de ces maisons participent à la silhouette des villages perchés du Parc du Luberon et témoignent de son riche patrimoine architectural.

© PNRL - Jérémie Haye

Dans un village médiéval, les petites parcelles mitoyennes et étroites imposent aux habitants d’aménager leur maison sur toute la surface du terrain (3 à 5 m de large sur 5 à 10 m de longueur). Les agrandissements ultérieurs seront alors des surélévations. Ainsi, les maisons atteignent jusqu’à quatre étages et obscurcissent encore davantage des rues étroites elles aussi. A chaque étage, la maison compte deux pièces qui s’ouvrent sur la rue par une seule fenêtre.

Les regroupements de parcelles ont permis aux plus aisés d’échapper à cette contrainte et de composer, en particulier aux angles des îlots, de vastes demeures aux façades régulières.

Du XVIIe siècle au XIXe siècle, les parcellaires des nouveaux faubourgs en dehors des enceintes historiques ont un maillage plus large et orthogonal. Les maisons sont ainsi plus larges, avec des façades composées, et s’ouvrent quelquefois sur des jardins ou des cours en fond de parcelles.

Dotées de belles façades en pierre de taille ou recouvertes d’enduit décoré, ordonnancées, elles se caractérisent également par une distribution à partir d’un escalier central.

Schéma de principe d’un ensemble de façades urbaines

Exemple de façades de maisons de village dans le Luberon

1. Façade ordonnancée du XVIIIe siècle // 2. Maison médiévale remaniée au XIXe siècle

3. Façade composée au XIXe siècle // 4. Maison avec remise du XIXe siècle

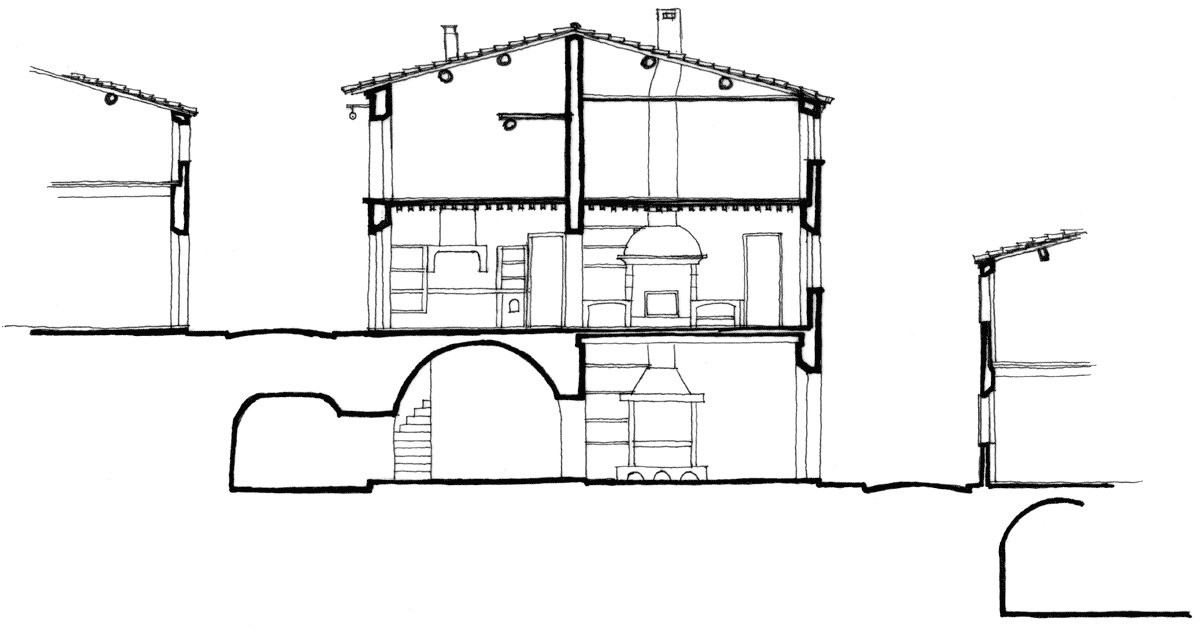

A l’intérieur d’une maison ancienne

Le type le plus modeste de maison comprenait trois niveaux. Le rez-de-chaussée était généralement occupé par le mulet et les outils. Il pouvait également abriter une échoppe ou bien un atelier d’artisan. Dans la cave, on trouvait la cuve à vin, haute, étroite et carrelée. La pièce principale du premier étage était souvent la seule pièce à vivre de la maison. On y mangeait, on y cuisinait et on s’y lavait. A côté de la cheminée de plâtre, on trouvait un potager, la pile (évier constitué d’une pierre creusée), un ou plusieurs placards. On trouvait ensuite une chambre et, sous les toits, le grenier où séchaient les réserves de grain, de légumes, de bois et de foin. Il a été parfois aménagé en magnanerie au XIXe siècle.

Coupe de principe sur une maison de village

Vivre aujourd’hui dans une maison ancienne

Vivre aujourd’hui dans une maison de village est souvent recherché pour le charme que cela procure. Mais habiter une vieille bâtisse en pierres chargée d’histoire peut être tout aussi attirant qu’exigeant : nos modes de vies actuels (nos besoins d’espaces et de lumière) ne correspondant pas toujours aux modes constructifs du passé (de petites pièces et de petites ouvertures). S’il est possible d’adapter le bâti ancien (pour améliorer la performance thermique d’une toiture par exemple), il conviendra de le faire avec attention et respect afin de ne pas trop dénaturer cette architecture d’un autre temps qui a traversé les siècles jusqu’à nous. Cette même architecture sous le charme de laquelle nous sommes justement tombés.

L'ESSENTIEL

—

Jusqu’au XXe siècle, la maison de village n’est pas seulement qu’un logement. Elle comprend aussi un grenier de stockage et séchage des denrées, une remise-écurie, un atelier d’artisan ou une échoppe, un puits et une cave creusée dans le rocher.

PLUS D'INFOS

—

> MASSOT (J.-L.), Maisons rurales et vie paysanne en Provence, SERG, 1975

> PERRON (C.), Haute-Provence habitée, Relevés d’architecture locale, Edisud, 1985

CONTACTEZ-NOUS

—

Service Paysage, urbanisme, architecture et patrimoine

Maison du Parc

60, place Jean Jaurès – 84400 Apt

> envoyer un mail

> 04 90 04 42 00