Le territoire du Parc naturel régional du Luberon est composé d’une mosaïque de paysages évoluant au fil des saisons.

Le socle géologique présente une diversité de reliefs, entre montagnes et plaines, entre gorges et collines. La nature et l’activité humaine se sont diversement implantées sur ces espaces et ont développé leurs spécificités en fonction des sols, des terroirs, de l’orientation et du climat.

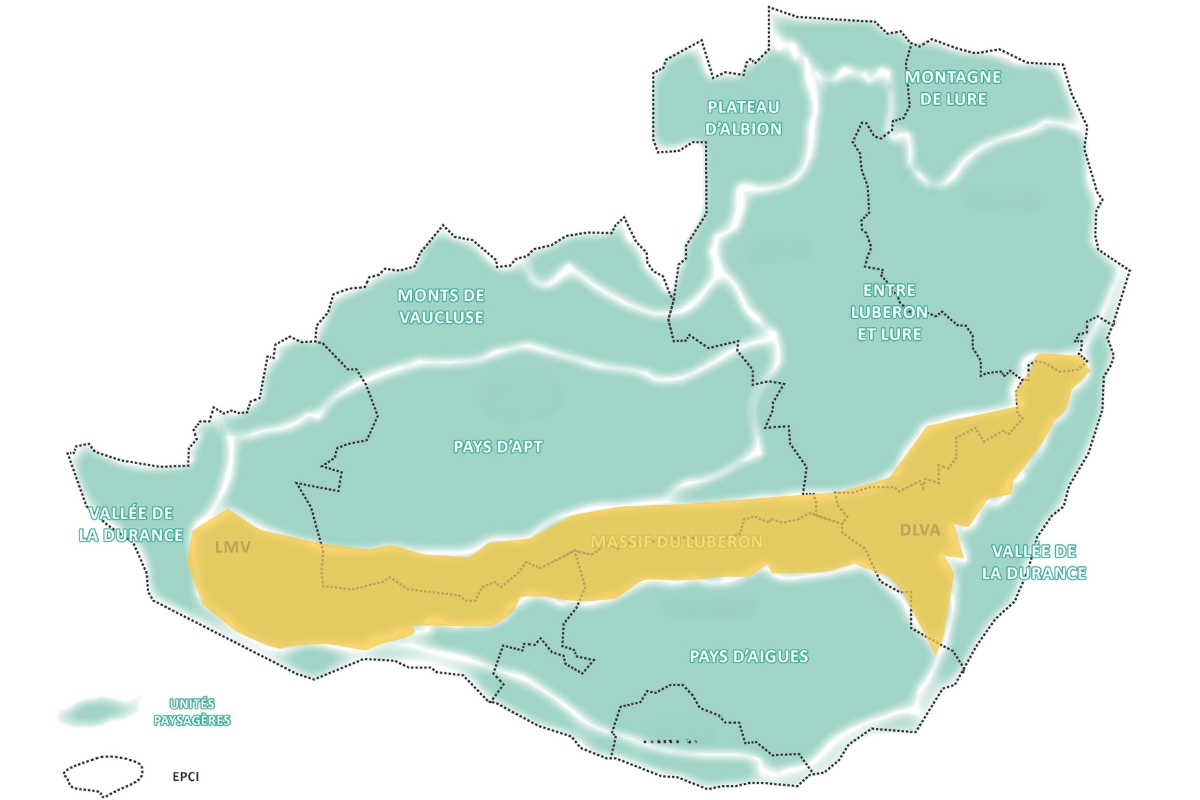

1 territoire et 8 unités paysagères

Le territoire se compose de 8 grandes ambiances paysagères, également appelées des unités paysagères*.

On y trouve :

- des composantes du paysage communes : relief, implantation des habitations, pratiques agricoles, couvert forestier, réseau hydrographique…

- des motifs particuliers : présence du patrimoine de pierre sèche par exemple ;

- un sentiment d’appartenance lié à l’histoire et à la perception de ces portions de territoire.

(*) Une unité paysagère désigne une partie continue de territoire cohérent d’un point de vue paysager. Ce « paysage donné » est caractérisé par un ensemble de structures paysagères et d’éléments de paysage qui lui procurent sa singularité. Une unité paysagère est distinguée des unités paysagères voisines par des limites qui peuvent être nettes ou floues (ministère en charge de l’Environnement, 2015)

Sommaire

Cette zone centrale du territoire est intégralement composée du massif du Luberon, depuis ses crêtes culminant à 1 125 m et s’étirant sur 77 km d’est en ouest, jusqu’aux piémonts.

Ce massif constitue une toile de fond boisée pour de nombreux points de vue du territoire ; il offre également de larges panoramas sur les massifs avoisinants depuis ses pelouses sommitales.

Ce paysage de moyenne montagne, isolé et d’aspect sauvage a fait l’objet d’une activité passée de l’homme (charbonniers, terrasses de culture et architecture en pierre sèche, cabanons et bories…) dont il reste quelques vestiges.

L’activité humaine actuelle peut se résumer à la présence de quelques fermes isolées et petits villages, une gestion forestière principalement gérée par l’ONF, la présence et l’aménagement de sentiers pour les sports de pleine nature (randonnées, VTT, escalade…), la présence et l’équipement lié à une activité pastorale, une activité agricole dominée par la lavandiculture sur les craux et le plateau des Claparèdes qui ont fait l’objet d’un intense travail d’épierrement.

L’Aiguebrun, un affluent de la Durance, emprunte une faille séparant le Petit du Grand Luberon, et est longé par une route pittoresque et très fréquentée, la combe de Lourmarin.

Les enjeux

La préservation des pratiques agricoles et de leurs infrastructures agroécologiques et du patrimoine de pierre sèche, ainsi que la gestion forestière des massifs sont des enjeux à croiser avec la préservation d’un paysage de qualité.

La mise en tourisme du territoire et la surfréquentation de certains sites peut avoir des effets sur la préservation des sites d’intérêts, des impacts sur la biodiversité et la qualité du réseau routier.

Paroles d’habitants dans le cadre du Plan de paysage Luberon-Lure :

Délimité au nord par les Monts de Vaucluse et au sud par le massif du Luberon, le pays du Calavon est un bassin agricole traversé d’est en ouest par la rivière Calavon-Coulon.

Reprenant le tracé de la voie Domitienne, une route structurante longe la rivière et se prolonge d’un réseau secondaire de qualité irriguant le territoire.

Ce territoire est assez densément habité, caractérisé par d’imposantes silhouettes villageoises ainsi qu’un important patrimoine de pierre sèche. Les collines et versants sont boisés alors qu’une activité agricole assez diversifiée occupe la vallée et encore quelques parcelles intégrées à la pente et structurées par un réseau de terrasses de culture menacé.

Le relief particulier de ce bassin permet de distinguer 3 sous-unités :

- à l’Ouest, la plaine du Coulon-Calavon est un espace ouvert dont l’identité est appuyée par la culture de la vigne, dominé par quelques villages perchés sur les piémonts.

- au centre, les collines du pays d’Apt sont caractérisées par la présence d’un relief très particulier composé de faciès siliceux où l’on retrouve de l’ocre, exploité par l’homme et s’affirmant dans le paysage par la présence de falaises d’ocres, de bâti et de villages aux joyeuses teintes colorées.

- à l’Est, le haut Calavon permet de remonter aux sources de la rivière et d’atteindre un territoire plus montagnard, dominé par la présence de boisements, de la pratique de l’élevage extensif et de quelques villages perchés.

Les enjeux

La préservation du patrimoine de pierre sèche lié aux pratiques agricoles est un enjeu d’importance, ce patrimoine étant ici relativement bien préservé.

La qualité du paysage agricole est notamment liée à son intégration au relief et à la diversité des pratiques et cultures.

La mise en tourisme du territoire et la surfréquentation de certains sites peut avoir des effets sur la préservation des sites d’intérêts, des impacts sur la biodiversité et la qualité du réseau routier.

Le développement de l’activité humaine peut également impacter les enjeux de préservation des silhouettes villageoises.

Paroles d’habitants dans le cadre du Plan de paysage Luberon-Lure :

Dominé par le Mont Ventoux au nord et le massif du Luberon au sud, les Monts de Vaucluse sont caractérisés par un doux relief, couvert d’un massif forestier continu et uniforme (chêne vert principalement).

De rares parcelles agricoles ponctuent ce massif, dont la présence humaine devait être plus affirmée par le passé (présence de terrasses de culture, bories, aiguiers…).

Ce massif karstique est actuellement peu habité : quelques villages perchés et renommés sont implantés en bordure du massif. Des routes sinueuses empruntent vallons et combes dont le pittoresque est renforcé par la qualité des bords de route et les points de vue offerts vers les silhouettes villageoises affirmées.

Les enjeux

La préservation des pratiques agricoles et de leurs infrastructures agroécologiques et du patrimoine de pierre sèche, ainsi que la gestion forestière des massifs sont des enjeux à croiser avec la préservation d’un paysage de qualité.

La mise en tourisme du territoire et la surfréquentation de certains sites peut avoir des effets sur la préservation des sites d’intérêts, des impacts sur la biodiversité et la qualité du réseau routier.

Paroles d’habitants dans le cadre du Plan de paysage Luberon-Lure :

Le plateau d’Albion est situé à l’interface des grandes dalles calcaires du Mont Ventoux, de la montagne de Lure et des Monts de Vaucluse.

Ce paysage rural présente des ondulations de relief ample dont la topographie est soulignée par les rangs de lavandes épousant les courbes de niveau, activité agricole majoritaire de cette portion de territoire.

Ce plateau agricole est entrecoupé de boisements collinaires et ponctués d’arbres isolés.

Isolé des grands axes de communication, la présence de l’homme est ici discrète : activité agricole , gestion forestière et patrimoine de pierre sèche.

Les enjeux

La maîtrise de l’implantation des projets de production d’énergies renouvelables est un enjeu pour la qualité paysagère de ce territoire, la mise en tourisme pour des pratiquants des activités de pleine nature et pour la préservation des enjeux liés à la diversité des milieux écologiques.

Paroles d’habitants dans le cadre du Plan de paysage Luberon-Lure :

Entre Luberon et Lure

Dominé par la montagne de Lure au nord et le massif du Luberon au sud, cet espace est composé de plateaux et de plaines offrant des panoramas d’exception vers les villages perchés et les reliefs régionaux.

D’ambiance rurale et sobre, l’activité humaine est principalement affirmée par une activité agricole diversifiée : pâturages, polyculture, prairies de fauche et prairies humides…

Les parcelles agricoles traditionnellement au sec, sont principalement situées dans les plaines et épousent les reliefs. Elles sont dominées par un réseau de collines boisées, s’étirant du Nord au Sud, de même que les quelques cours d’eau.

Les bâtis se concentrent dans les villages perchés et l’on observe des vestiges de patrimoine de pierre sèche affirmant une présence humaine plus intense par le passé.

Les enjeux

La préservation des pratiques agricoles et de leurs infrastructures agroécologiques et du patrimoine de pierre sèche, ainsi que la gestion forestière des massifs sont des enjeux à croiser avec la préservation d’un paysage de qualité.

La maîtrise de l’implantation des projets de production d’énergies renouvelables est un enjeu pour la qualité paysagère de ce territoire, la mise en tourisme pour des pratiquants des activités de pleine nature et pour la préservation des enjeux liés à la diversité des milieux écologiques.

Le développement de l’activité humaine peut également impacter les enjeux de préservation des silhouettes villageoises.

Paroles d’habitants dans le cadre du Plan de paysage Luberon-Lure :

La montagne de Lure est assimilée aux premiers massifs des Préalpes. Localement, son échelle est imposante puisqu’elle culmine à 1 825 m et s’étend sur 42 km d’est en ouest.

Les versants de cette montagne sont très asymétriques : l’ubac abrupt et rocheux est tourné vers les massifs alpins enneigés tandis que la pente douce de l’adret accompagne le regard par-dessus les versants boisés, vers le territoire du Luberon au Sud.

Le climat y est tranché : on y retrouve des boisements de « haute montagne » (hêtres, sapins…) ainsi qu’une activité agricole tournée vers l’élevage.

Ce territoire est recherché des pratiquants de sports de pleine nature pour les ambiances sauvages que l’on peut y retrouver et les magnifiques panoramas.

Les enjeux

La gestion forestière des massifs sont des enjeux à croiser avec la préservation d’un paysage de qualité.

La maîtrise de l’implantation des projets de production d’énergie renouvelable est un enjeu pour la qualité paysagère de ce territoire, la mise en tourisme pour des pratiquants des activités de pleine nature et pour la préservation des enjeux liés à la diversité des milieux écologiques.

La mise en tourisme du territoire peut avoir des effets sur la qualité et la préservation de l’esprit des lieux de certains sites d’intérêt, qui se doivent de concilier les enjeux de préservation de la biodiversité et d’intégration au paysage.

Paroles d’habitants dans le cadre du Plan de paysage Luberon-Lure :

La vallée de la Durance est marquée par la présence de la rivière, en provenance des Alpes à Lurs, et se jetant dans le Rhône à Cavaillon.

Le débit de la rivière a été profondément modifié par l’activité humaine : création de digues pour sécuriser la plaine des risques d’inondation de cette rivière, connue dans le passé comme l’un des trois fléaux de la Provence, mais également construction de barrages et du canal EDF afin de produire de l’hydroélectricité depuis le milieu du XXe siècle.

Cette plaine agricole, bénéficiant des terres les plus fertiles du territoire et irriguées grâce à la présence de nombreux canaux d’irrigation agricole, est également un couloir propice au développement d’infrastructures plus contemporaines (lignes électriques, autoroute, voie de chemin de fer…).

Les habitats, initialement perchés sur les collines et piémonts bordant la plaine, se sont récemment développés dans la plaine sécurisée de tout risque d’inondation. On y retrouve les plus grandes villes du territoire bénéficiant de ces nombreux axes de communication.

On peut retrouver un réseau de haies, notamment pour la partie occidentale, préservant les exploitations agricoles du 2ème fléau de Provence, le Mistral.

Bien que composante maitresse de cette portion de territoire, la Durance reste peu accessible physiquement et visuellement, bordée d’un cordon de ripisylve masquant toute vue.

Les enjeux

L’étalement urbain est conséquent, la préservation des terres agricoles de la plaine fertile de la Durance est un enjeu à lier à l’ambition d’autonomie alimentaire porté par plusieurs collectivités.

L’autonomie énergétique est également un objectif qui se doit d’être concilié avec l’intégration paysagère des projets de production d’énergie renouvelable et d’infrastructures de transport d’énergie.

Le développement de l’activité humaine est plus intense sur cette portion de territoire et doit intégrer les enjeux de préservation des silhouettes villageoises et de qualité du front urbain des grandes villes, d’intégration des zones activités en limitant l’effet vitrine depuis les routes.

Les bords de Durance et anciennes gravières peuvent également être valorisés et offrir des ilots de fraicheur, tout en conciliant les enjeux de préservation de la biodiversité d’une grande richesse dans ces milieux humides et couloirs de migration.

Paroles d’habitants dans le cadre du Plan de paysage Luberon-Lure :

Le pays d’Aigues est bordé au nord par le piémont du Luberon et au sud par la vallée de la Durance.

Constitué d’un petit bassin vallonné majoritairement agricole, le parcellaire est intégré au relief et dominé par la culture de la vigne faisant l’objet d’une appellation reconnue : l’AOC Luberon.

La présence d’un réseau de petits cours d’eau prenant leur source sur le versant Sud du Luberon est souligné par la présence d’une ripisylve.

Les villages sont majoritairement perchés sur les collines ou implantés sur les piémonts du Luberon.

Le réseau routier est composé d’un réseau de petites routes secondaires propices à la découverte d’ambiances paysagères appréciées.

On retrouve ici ce triptyque caractéristique des paysages du Luberon, composé d’une plaine agricole, d’une silhouette villageoise constituant un point d’appel renforcé par un écrin boisé uniforme en toile de fond.

Les enjeux

La préservation des pratiques agricoles et de leurs infrastructures agroécologiques, ainsi que la gestion forestière des massifs sont des enjeux à croiser avec la préservation d’un paysage de qualité.

Le développement de l’activité humaine peut impacter les enjeux de préservation des silhouettes villageoises.

La mise en tourisme du territoire peut avoir des effets sur la qualité des espaces publics, la qualité du réseau routier et de l’esprit des lieux de certains sites d’intérêt, qui se doivent de concilier les enjeux de préservation de la biodiversité.

Paroles d’habitants dans le cadre du Plan de paysage Luberon-Lure :

— D’où que l’on soit, on perçoit bien souvent le Luberon en toile de fond…

Le Luberon est un massif montagneux qui s’étend d’est en ouest sur plus de 60km de long et qui structure le territoire.

Le territoire du Parc du Luberon est bordé au sud par la Durance et au nord par les Monts de Vaucluse et la montagne de Lure.

Le massif du Luberon et de la montagne de Lure peuvent être assimilés à l’ensemble des Préalpes, reliefs créés lors de la formation de la chaîne des Alpes. La nature des roches, les étapes tectoniques, les effets du climat et les phénomènes d’érosion sont à l’origine de la fabrication du socle géologique de notre territoire : existence de gorges, de vallées, de massif, …

L’effort conjugué de l’implantation d’un cortège faunistique et floristique adapté au site et au climat, ainsi que l’activité humaine, ont par la suite marqué leur empreinte sur les paysages.

On peut découvrir de nos jours les vestiges des exploitations passées parmi les structures contemporaines qui façonnent notre paysage au quotidien et les nouveaux usages qui participent à son évolution.

PLUS D'INFOS

—

> Atlas des paysages des Alpes de Haute-Provence

> Atlas des paysages de Vaucluse

> Cahier des paysages de la Charte en cours de révision pour 2025-2040

CONTACTEZ-NOUS

—

Pôle Patrimoine culturel, Aménagement durable du territoire, Transition énergétique

Maison du Parc

60, place Jean Jaurès – 84400 Apt

> envoyer un mail

> 04 90 04 42 00