Atteindre l’autonomie énergétique d’ici 2040 en Luberon-Lure suppose de diminuer la consommation d’énergie sur le territoire et d’augmenter la production d’énergies renouvelables (EnR).

Les objectifs de sobriété sont fixés à l’échelle régionale par le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

Côté production, un développement des EnR sera nécessaire pour limiter la dépendance aux énergies fossiles. Le mix énergétique et la planification pourront apporter des solutions.

Reste que quantitativement, le seul recours aux surfaces artificialisées ne permettra pas d’atteindre l’autonomie énergétique du territoire…

Après un rappel des besoins du territoire, nous vous proposons des zooms par types d’énergies renouvelables.

En 2022, la consommation d’énergie sur le territoire du Parc était d’environ 2 100 GWh, toutes sources confondues.

D’ici 2040, une réduction d’environ 22,5 % est proposée à l’échelle régionale (-15 % en 2030 et -30 % en 2050), soit une consommation cible de 1 600 GWh.

L’objectif est que la production d’énergie renouvelable (EnR) couvre l’ensemble de cette consommation, avec 65 % issue du solaire (soit 1 000 GWh).

Pour atteindre cet objectif de production d’énergie renouvelable sur notre territoire, plusieurs options sont envisagées, en complément de l’existant (principalement hydraulique).

Exemples de scénarios permettant d’atteindre ces objectifs de production :

- 700 hectares de solaire photovoltaïque au sol (7 km²), représentant 0,6 % des surfaces forestières

- OU 1 700 hectares d’agrivotaïsme (17 km²), soit 1,4 % des terres agricoles

- OU 600 hectares de PV en toiture (6 km²), équivalents à 41 % des surfaces bâties.

L’enjeu principal est donc de trouver le bon équilibre entre ces différentes options pour atteindre l’autonomie énergétique du territoire en 2040.

/!\ À noter : toutes les toitures ne sont pas exploitables (ex. : ruines, orientation nord, friches inexploitables, etc.).

Exemple : la DREAL a pu équiper moins de 5 % de ses bâtiments, en raison de contraintes techniques et financières.

Sources objectifs de consommations : SRADDET Région Sud, Charte du Parc naturel régional du Luberon 2025-2040, AtmoSud

Source estimation de la surface nécessaire : Corine Land Cover 2019, ORECA, CEREMA, BRGM, BDTOPO

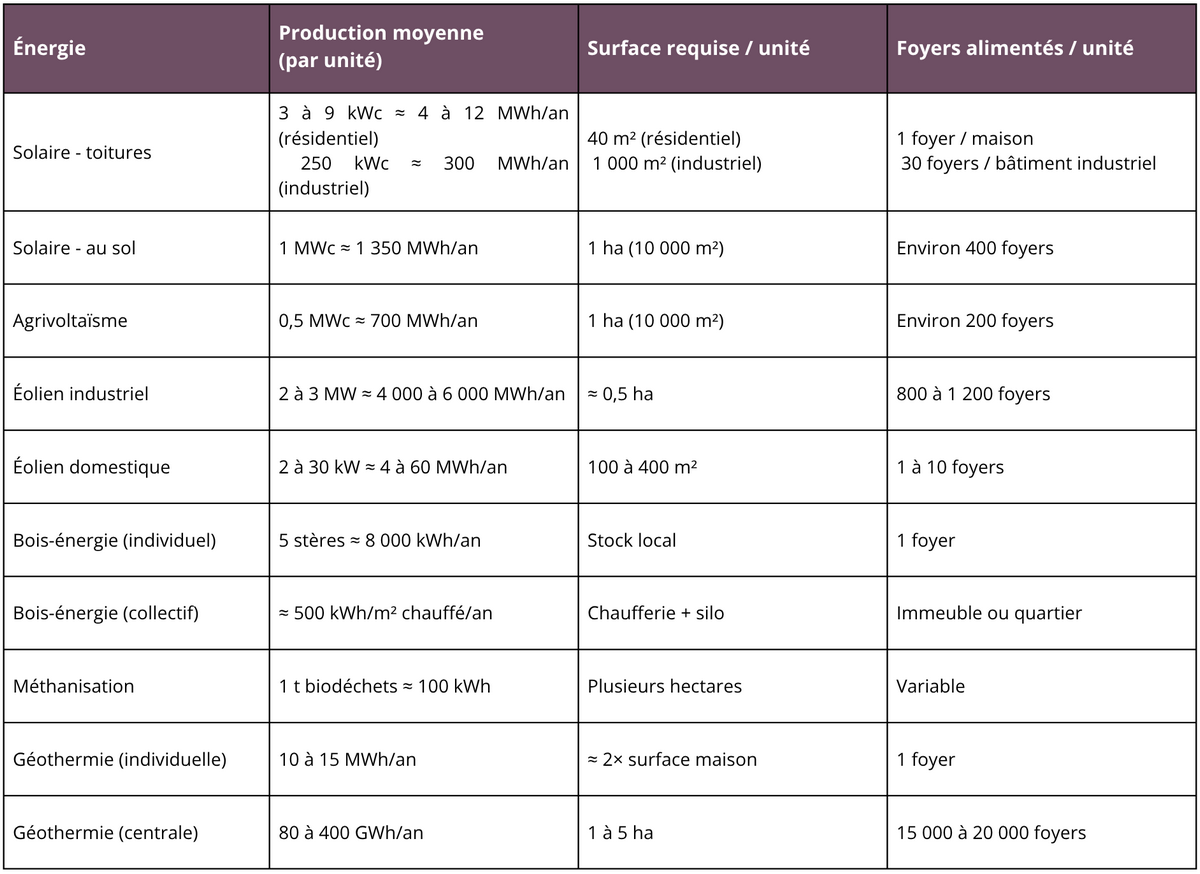

Définition des unités énergétiques :

- GWh (Gigawattheure) = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh – unité de mesure de l’énergie électrique

- kWc (kilowatt-crête) = puissance maximale que peut délivrer un panneau solaire dans des conditions optimales

- Wh/an = production énergétique annuelle

Les panneaux photovoltaïques convertissent directement la lumière du soleil en électricité grâce à l’effet photovoltaïque. Les cellules de silicium libèrent des électrons lorsqu’elles sont exposées aux photons lumineux.

Le développement du solaire photovoltaïque s’inscrit dans un cadre législatif précis et se répartit en trois grandes catégories :

- Installations sur bâtiments : principalement sur toitures de particuliers, bâtiments industriels, commerciaux ou hangars agricoles

- Centrales au sol : implantées sur des terrains non agricoles (friches, sites pollués, parkings)

- Installations agrivoltaïques : production électrique au service de l’activité agricole.

NB : agrivoltaïsme (synergie avec l’agriculture) et installations agri-compatibles (simple coexistence) sont des notions différentes.

Facteur de conversion régional : à noter que l’équivalence kWc à MWh dépend de l’ensoleillement. Dans notre belle Région Sud, grâce à un ensoleillement exceptionnel de plus de 2 700 heures par an, on estime que cela vaut 1,35 MWh/an par kWc contre seulement 1,0 à 1,1 MWh/an par kWc dans le nord de la France.

Toiture résidentielle

- 10 à 20 panneaux solaires (soit 3 à 9 kWc, kilowatts crête) produisant 8 MWh/an

- Superficie nécessaire : occupent environ 40 m² (l’équivalent de quatre places de parking)

- Autonomie énergétique : couvrent la consommation électrique annuelle d’un foyer standard (hors chauffage) – soit les besoins en éclairage, électroménager et eau chaude sanitaire.

Toiture industrielle

- Puissance installée : environ 250 kWc produisant 300 MWh/an

- Surface mobilisée : à peu près 1 000 m² de toiture – soit l’équivalent d’un hangar agricole standard

- Équivalence de consommation : couvrent la consommation de 30 maisons individuelles chauffées à l’électricité par an – soit environ 85 foyers moyens hors chauffage électrique.

1 hectare (10 000 m², soit 1,5 terrain de foot) de panneaux solaires = 1 MWc (mégawatt crête) soit 1 350 MWh/an

1 hectare de solaire au sol produit autant d’électricité que 160 maisons individuelles

Cette puissance permet d’alimenter environ 400 foyers/an ; soit à peu près les villages de Puyvert, Rustrel ou Saint-Maime.

L’agrivoltaïsme consiste à apporter un soutien à l’activité agricole à l’aide de panneaux solaires de manière à créer une synergie.

À noter que pour être considérés comme agriPV, les panneaux ne doivent pas recouvrir plus de 40 % de la parcelle et doivent démontrer un service rendu à l’agriculture (protection climatique, amélioration du bien-être animal, etc.).

Dans le cas contraire, on parle d’agri-compatible et on parle de solaire au sol.

Rendement spécifique :

● 1 hectare (10 000 m², soit 1,5 terrain de football) de panneaux solaires = 0,5 MWc (mégawatt crête) produisant 0,7 MWh par an

● Capacité d’alimentation : Cette puissance permet d’alimenter environ 200 foyers par an ; soit à peu près les villages de Joucas, Vaugines ou Bonnieux

Source consommation électriques moyennes : ENEDIS

Principe de fonctionnement

Les éoliennes convertissent l’énergie cinétique du vent en électricité grâce à un générateur entraîné par la rotation des pales. Plus le vent est fort et régulier, plus la production est importante.

Facteur de charge

Les éoliennes ne fonctionnent pas en permanence. Leur facteur de charge (rapport entre production réelle et production théorique maximale) est d’environ 25 % en moyenne, ce qui explique pourquoi une éolienne de 3 MW ne produit que l’équivalent de 750 kW en moyenne annuelle.

Autrement appelée “petite” éolienne

- Dimensions : 10 à 30 m de hauteur avec 10 m de pales – soit la hauteur d’un immeuble de 3 à 10 étages

- Puissance : 2 à 30 kW – équivalent à la consommation de 1 à 10 foyers moyens

Cela peut convenir à un usage isolé (maison autonome ou hameau rural) mais nécessite une zone bien exposée au vent.

- 80 à 100 m (jusqu’à 200 m avec les pales, soit un immeuble de 40 à 50 étages)

- Puissance : 2 à 3 MW

- Une telle éolienne peut alimenter environ 800 foyers/an, soit à peu près les villages de Gordes, Cucuron ou Cabrières-d’Avignon

Les projets industriels peuvent rencontrer une forte opposition locale (paysage, bruit), et leur implantation dépend d’études de vent précises et de contraintes réglementaires strictes (zones d’exclusion, aviation, biodiversité).

Sources puissance d’une éolienne terrestre :

www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/eolien-terrestre

eolise.fr/vos-questions/comprendre-leolien/le-fonctionnement-de-lenergie-eolienne/quel-est-le-rapport-entre-la-taille-et-la-puissance-dune-eolienne

https://www.edf.fr/groupe-edf/comprendre/production/eolien/petit-eolien

Source consommations électriques moyennes : Enedis

Principe de fonctionnement

Le bois-énergie utilise la combustion de la biomasse ligneuse (bûches, granulés, plaquettes) pour produire de la chaleur. C’est une énergie renouvelable car les arbres captent le CO₂ pendant leur croissance, créant un cycle carbone neutre.

Chauffage individuel

- 1 stère de bois (1 m³) = 1 600 kWh de chaleur

- Le chauffage d’une maison bien isolée nécessite 5 stères/an ( ~ 8 000 kWh/an)

Chaufferie collective

- Le chauffage d’un immeuble, une école ou un quartier entier pour une année

Limites de la cogénération

Le bois-énergie est très adaptable, il sert particulièrement à chauffer une maison mais peut également alimenter une petite centrale de cogénération (production simultanée d’électricité et de chaleur à partir de déchets agricoles). Cependant, cette option est moins privilégiée car il y a beaucoup de pertes – on dit que les rendements électriques sont faibles (environ 30 %), contre 85-95 % pour la production de chaleur seule.

Source : ADEME, « Comment bien se chauffer au bois ? » (guide, 2025)

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/chauffage/bien-chauffer-bois-moins-polluer

Principe de fonctionnement

La méthanisation est un processus biologique naturel de décomposition de matières organiques en absence d’oxygène (fermentation anaérobie). Elle reproduit artificiellement ce qui se passe naturellement dans les marais ou l’estomac des ruminants. La méthanisation est une énergie circulaire : elle valorise des déchets agricoles et alimentaires qui seraient sinon perdus.

Ce phénomène biologique transforme les déchets organiques (résidus de cultures, biodéchets) en :

- biogaz : mélange de méthane (50-70 %) et de CO₂ (30-50 %) valorisé soit en électricité et chaleur via cogénération ; soit directement injecté dans les réseaux de gaz ou utilisé comme carburant (bioGNV – bioGaz Naturel Véhicule)

- digestat : fertilisant riche en azote, phosphore et potassium se substituant aux engrais chimiques et permettant de réduire la dépendance aux importations d’engrais.

Exemple concret de rendement

1 tonne de déchets alimentaires ≈ 100 m³ de biogaz = 100 km en voiture au gaz naturel ou 2 heures de cuisson au four traditionnel – soit l’équivalent de 200 kWh d’énergie

Sources : ADEME – Fiche technique Méthanisation

GRDF – La méthanisation, comment ça marche ?

Il existe différents types de géothermie en fonction de la profondeur à laquelle on creuse.

Ici, nous nous intéresserons surtout à la géothermie à moyenne et basse énergie ou la géothermie à très basse énergie.

- La géothermie à moyenne et basse énergie peut permettre de répondre à des besoins de chaleur avec des réseaux urbains. La surface mobilisable dépend de l’installation (sur nappe phréatique, sur sonde verticale).

- La géothermie à très basse énergie (sur nappe phréatique ou sur sonde horizontale) peut permettre de répondre à des besoins de chaleur et de froid pour les particuliers ou les industries.

L’intérêt de la géothermie repose essentiellement sur les rendements, qui permettent en moyenne de produire 4 kWh thermique pour 1 kWh électrique consommé (pour comparaison, les radiateurs électriques produisent 1 kWh électrique pour 1 kWh thermique).

En maison individuelle, une pompe à chaleur couvre les besoins si la consommation électrique est faible (10 à 15 MWh/an), sur une surface de captage équivalente à 2 fois la surface de l’habitation.

À grande échelle, une centrale géothermique a une production annuelle de 80 à 400 GWh, de quoi chauffer 15 000 logements ou alimenter 20 000 foyers en électricité ; pour une surface au sol faible comparée à d’autres EnR.

Source : https://www.geothermies.fr/une-energie-durable-competitive

Sur le territoire du Parc, les ressources disponibles ne permettent pas un développement significatif de cette filière en dehors des infrastructures existantes. Elle ne constitue donc pas un levier pertinent dans le cadre du Plan de paysage Transition énergétique et écologique (PPTEE).

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter des fiches explicatives détaillées à ce sujet ici : https://www.edf.fr/groupe-edf/comprendre/production/hydraulique

L'ESSENTIEL

—

> Plan de paysage Transition énergétique et écologique : projet lauréat de l’Ademe pour 2025-2026

> Atteindre l’autonomie énergétique d’ici 2040

> Choisir ensemble le futur énergétique et paysager en Luberon-Lure

CONTACTEZ-NOUS

—

Pôle Patrimoine culturel, Aménagement durable du territoire, Transition énergétique

Maison du Parc

60, place Jean Jaurès – 84400 Apt

> envoyer un mail

> 04 90 04 42 00